■1本の列車を1km走らせたときの経費は759円

JR東日本の深澤祐二社長は7月以降、事あるごとに会見で終電の繰り上げについて言及してきた。詳しい状況は本稿を執筆している10月中旬の段階では未定ながら、いままでの発言をまとめると、対象となるのは東京駅を中心とした約100km圏内、つまり首都圏全域のほぼ全路線だという。

現在、高崎線の終電となる上野駅23時46分発の普通列車が終点の高崎駅に到着する午前1時37分を筆頭に、午前1時過ぎまで運転される列車は数多い。

しかし、深澤社長によると2021(令和3)年3月のダイヤ改正で終電は30分程度繰り上げられるそうで、なおかつ午前1時までに列車の運転を終えたいとのことだ。

終電を繰り上げる動機について、深澤社長は2つの理由を挙げた。

1つは旅客が減少しているからというもの、もう1つは深夜に線路のメンテナンスを行う時間を確保したいからというものだ。

最初の理由から説明すると、終電の旅客はここ何年かで減りつつあり、新型コロナウイルス感染症の拡大で一気に減ってしまったからだ。

公共交通機関なのであるから旅客が減っても列車を走らせるべきという意見もあろう。

しかし、コロナ禍によってJR東日本の業績は急降下し、2020年度の連結業績は5000億円もの営業損失と、同社設立以降初めての赤字決算が見込まれるとなると、そうも言ってはいられない。

国の統計から求めると、2017(平成29)年度にJR東日本が1本の列車を1km走らせたときの経費は759円であった。

先ほど例に挙げた高崎線の終電が走る距離は上野―高崎間の101.4kmであるから7万6963円だ。

いっぽうで、同社が1人の旅客を乗せたときに得られる収入は平均283円なので、少なくとも272人は乗らなければ赤字になってしまう。

高崎線の終電は途中の籠原駅までは15両編成、籠原駅からは10両編成で走る。15両編成の場合は1両に平均18人、10両編成の場合は1両に平均28人それぞれ乗ってもらえないと儲からないのだ。

■線路のメンテナンスを行えるのは3時間余、人材難…

コロナ禍以前は終電が赤字でもほかの列車が利益を上げてくれたから問題はなかった。

だが、緊急事態宣言の解除後となる2020年9月の時点でも、旅客から得られた収入が前年と比べて49・1%と半分にとどまるという非常事態では悠長に構えてはいられない。

終電が走る時間帯は乗務員や駅員といった社員に深夜勤務手当を支払わなければならないし、宿泊勤務となるので仮眠用の施設を用意する必要も生じる。

世界有数の鉄道会社であるJR東日本とて負担は大きいのだ。

もう1つの理由である線路のメンテナンスについても事態は深刻だと言える。

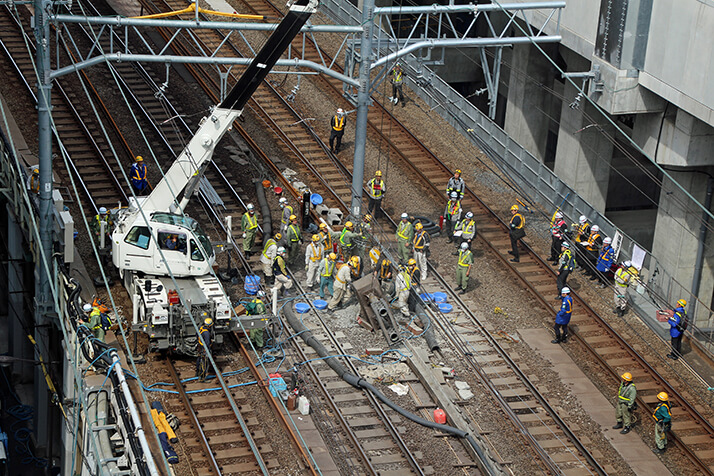

線路のメンテナンスとは、レールやまくらぎ、そしてこれらを支える道床と呼ばれる砂利や砕石といった軌道、それから電車に電力を供給する架線といった電力設備、ほかにも信号や列車無線といった設備などの保守作業を指す。

大都市の各路線では列車が多数運転されていて、たとえば2020年3月に開業した高輪ゲートウェイ駅には山手線、京浜東北線合わせて平日に1日1137本もの列車が発着するため、いま挙げた設備の消耗は極めて激しい。

念入りなメンテナンスを怠ると、軌道は歪んで乗り心地は悪くなるし、架線は切れやすくなる。

いっぽうで、線路のメンテナンスを行える時間は大都市の路線の場合、終電の運転後から早朝の始発電車が走るまでのおおむね3時間余りしかない。

しかも、昨今の少子高齢化により、こうした作業に従事する人の数が足りない状態が続いていて、現状のままでは列車が運転されていない間に作業を終えることができない恐れも生じた。

終電の繰り上げは線路の保守作業を取り巻く環境の改善はもちろん、安全で安定した列車の運行を維持するためにも欠かせないのだ。

■終電の時刻がどのように推移してきたのか、そしてその理由は?

さて、終電の繰り上げをめぐる背景がわかったところで、首都圏を走るJR東日本の各路線で終電の時刻がどのように推移してきたのか、そして、その背景にはどのような理由が存在していたのかが気になったので調べてみた。

文字数の都合もあり、東京駅を出発する中央線、山手線、京浜東北線の各電車を例に紹介しよう。

現在、東京駅を出発する中央線、山手線、京浜東北線の終電は次のとおりだ。

・中央線

0時35分発武蔵小金井行き(1時14分着)

・山手線

外回り 1時03分発品川行き(1時16分着)

内回り 0時39分発池袋行き(1時06分着)

・京浜東北線

横浜方面 0時49分発蒲田行き(1時11分着)

大宮方面 0時59分発上野行き(1時07分着)

2020年3月14日改正

JR東日本によると、これまで終電を繰り上げたことはないという。この言葉を裏付けるとおり、同社が発足した1987(昭和62)年4月1日時点の終電の時刻は次のとおりとなる。

・中央線

0時35分発三鷹行き(1時19分着)

・山手線

外回り 1時01分発品川行き(1時11分着)

内回り 0時36分発池袋行き(1時04分着)

・京浜東北線

横浜方面 0時47分発蒲田行き(1時08分着)

大宮方面 0時56分発上野行き(1時03分着)

1986(昭和61)年11月1日改正

現在は武蔵小金井行きとなっている中央線の終電が途中の三鷹行きであったり、山手線、京浜東北線の終電がいまよりもほんの数分早く出発したりする程度だ。確かにJR東日本の言うとおりほとんど変化がない。

実を言うと、中央線や山手線、京浜東北線の終電がいまのような時刻となったのはJR東日本の前身の国鉄が列車の運行を担っていた1964(昭和39)年10月1日のことである。

この日は東海道新幹線が開業し、9日後には東京オリンピックの開催を控えていた。時刻は次のとおりだ。

■1964年10月1日より前の終電の時刻のほうがはるかに興味深い

・中央線

0時35分発三鷹行き(1時18分着)

・山手線

外回り 0時58分発品川行き(1時10分着)

内回り 0時36分発池袋行き(1時05分着)

・京浜東北線

横浜方面 0時48分発蒲田行き(1時10分着)

大宮方面 0時38分発赤羽行き(1時02分着)

1964(昭和39)年10月1日改正

よく見ると京浜東北線大宮方面の終電だけいまよりも21分早く出発していた。

手持ちの資料で確認すると、1966(昭和41)年3月から翌1967(昭和42)年4月までの間に京浜東北線大宮方面の終電は延長されており、1967年4月3日の時点で0時55分発上野行き(1時03分着)の電車が運転されている。

ならば、さらに正確に調べるべきであろうが、あえて省かせていただいた。

なぜなら、1964年10月1日より前の終電の時刻のほうがはるかに興味深いからだ。それでは早速紹介しよう。

・中央線

0時58分発三鷹行き(1時41分着)

・山手線

外回り 0時58分発品川行き(1時09分着)

内回り 0時36分発恵比寿行き(1時26分着)

・京浜東北線

横浜方面 1時00分発蒲田行き(1時21分着)

大宮方面 0時56分発赤羽行き(1時19分着)

1961(昭和36)年10月1日改正

お気づきのように、いまと比べて終電は中央線では23分、京浜東北線横浜方面では11分それぞれ遅かったのだ。

山手線は外回り、内回りとも、京浜東北線の大宮方面はあまり変化がない。しかし、現在は池袋行きとなっている山手線内回りの終電が当時は新宿、渋谷を経由して恵比寿行きであったり、やはり現在は上野行きとなっている京浜東北線大宮方面の終電が赤羽行きだったりという具合に、運転されている区間はいまよりも長いのも特徴である。

1964年10月1日になぜ終電が繰り下げられたのであろうか。

当時の新聞の見出しには「安全輸送へダイヤ改正」(毎日新聞1964年9月29日付け夕刊)とあった。

■中央線の0時23分発の立川行きは三鷹行きに?

列車の運転本数が増えて線路をメンテナンスするために必要な作業量が増加した結果、作業時間を確保する目的で終電をおおむね10分から20分程度繰り上げ、同時に始発電車もやはり10分から20分程度繰り下げたのである。

1964年と同様に2021年も東京オリンピックの開催が予定されているのは偶然の一致であろうか。

いまよりも遅い終電の時刻はいつから始められたかというと、京浜東北線の横浜方面は1953(昭和28)年4月20日からで、ほかはすべて1951(昭和26)年4月15日からである。

1951年に終電が延長された理由は興味深い。戦後の復興が軌道に乗って人々が夜遅くまで活動するようになった――という理由も挙げられるが、何よりも当時導入されていた慣習が背景にある。それはサマータイムだ。

連合国軍占領下の日本では1948(昭和23)年から1951年までの4年間、夏季に時計の針を1時間早める夏時刻を採用していた。

この結果、夜遅くまで活動する人が増えたとして国鉄は終電を延長したのである。

いまであれば中央線の終電が終点の三鷹駅に着く1時41分はいかにも深夜と感じられるが、当時の感覚で言うと0時41分であるからそう遅くはない。

さて、1951年4月15日より前の終電の時刻が気になる。早速紹介しよう。

・中央線

0時23分発立川行き(1時25分着)

・山手線

外回り 0時23分発品川行き(0時35分着)

内回り 0時20分発池袋行き(0時45分着)

・京浜東北線

横浜方面 0時33分発桜木町行き(1時17分着)

大宮方面 0時46分発上野行き(0時54分着)

1950(昭和25)年10月1日改正

筆者の推測だが、2021年春からJR東日本が変更しようとしている終電の時刻は、おおむね1951年4月15日よりも前の時点での時刻ではないだろうか。

1つ注意点を言うと、同社は1時以降に列車を運転しないつもりらしい。

したがって、中央線の0時23分発の立川行きは三鷹行きに、京浜東北線横浜方面の0時33分発桜木町行きは蒲田行きにと運転区間を縮めれば、いま挙げた終電の時刻がそのまま採用となるであろう。

終電の繰り上げはまさに「歴史は繰り返される」という言葉そのものなのだ。

梅原淳

1965(昭和40)年生まれ。三井銀行(現在の三井住友銀行)、月刊「鉄道ファン」編集部などを経て、2000(平成12)年に鉄道ジャーナリストとしての活動を開始する。著書に『新幹線を運行する技術』(SBクリエイティブ)ほか多数。新聞、テレビ、ラジオなどで鉄道に関する解説、コメントも行い、NHKラジオ第1の「子ども科学電話相談室」では鉄道部門の回答者を務める。

週刊新潮WEB取材班編集

2020年10月18日 掲載

からの記事と詳細

https://ift.tt/3dGp3DF

ビジネス

Bagikan Berita Ini

0 Response to "「JR東日本」終電30分繰り上げの理由とは? これまでの終電の推移を辿って分かること - ニフティニュース"

コメントを投稿